【肩関節周囲炎】四十肩と五十肩って?所沢の整形外科医がわかりやすく解説!

この記事のポイント(要点まとめ)

- 痛みは「動かした時の痛み(運動痛)」が中心。悪化すると「夜間痛」で眠れないことも。

- 炎症→こわばり(拘縮)→回復という“時期”ごとに対処が異なるのがコツ。

- レントゲン・超音波・MRIは「他の病気が隠れていないか」を見分けるために有効。

- 強い痛みの時期は安静と薬・注射、落ち着いたら温め+やさしい運動で可動域を戻す。

- 自宅でできる体操(振り子運動・タオルストレッチ等)は“痛みが許す範囲”で少しずつ。

- 冷え対策・姿勢改善・こまめな肩甲骨の体操が再発予防に有効。

肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)とは?

四十肩・五十肩は「肩関節周囲炎」と呼ばれる、肩の痛みと動かしづらさを起こす代表的な病気です。

年齢による変化や使い過ぎ、体の冷えなどが重なって起こり、数カ月〜1年ほどかけて良くなることが多い一方、適切な時期に適切な対処をしないと、肩が固まる「凍結肩」に進行して日常生活に大きな支障をきたします。ここでは、はじめての方にも分かりやすい言葉で、症状・原因・検査・治療・リハビリ・予防までを解説します。

原因

医学的に“ひとつの原因”にしぼれないことが多く、いくつかの要因が重なって発症します。

– 加齢変化:関節包や靱帯が硬くなりやすく、血流も落ちやすい。

– 使い過ぎ・同じ姿勢:デスクワークや家事、スポーツで肩前面に負担が集中。

– 冷え・血流低下:寒さや薄着、睡眠不足、ストレスで筋肉がこわばる。

– 生活習慣・体質:糖尿病・甲状腺機能異常などがあると長引きやすい傾向。

– 外傷や他疾患の影響:軽い捻挫や小さな断裂、石灰沈着がきっかけになることも。

つまり、「炎症が生じ、それに伴うこわばりが広がる」ことが本質です。

症状

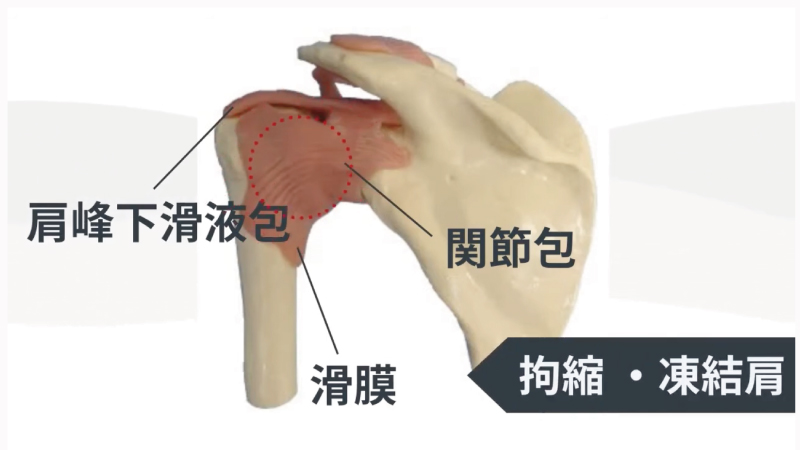

四十肩・五十肩では、肩周りの組織(関節包や滑膜、腱・靱帯など)に炎症が起き、痛みで動かせなくなる→動かさないことで固まる、という悪循環が起きます。

主な症状は次の通りです。

– 運動痛:腕を上げる、後ろに回す、物を取る、上着の着脱などで鋭い痛み。

– 夜間痛:横向きで寝ると痛い・寝返りで目が覚める。睡眠不足で日中もつらくなる。

– 可動域制限:髪を結ぶ・背中に手を回す・洗濯物を干すなどが難しくなる。

– 凍結肩:強い炎症期を過ぎても固まりが進み、肩がほとんど動かなくなる状態。

しくみはシンプルで、炎症→腫れ→痛み→かばう→固まる(関節包が縮む・癒着する)という流れ。早期から「痛みを抑えつつ少しでも動かす」ことが改善の鍵になります。

受診について

以下のような時に肩が痛い時は受診を検討してください。

- 夜に痛くて目が覚める

- 腕を上げるとき

- 物をとろうとしたとき

- 頭を触ったとき、髪を洗った時

- 服を脱ぎ着

検査

診断は“お話と診察”が中心で、画像検査は他の病気を見逃さないために行います。

– 問診・触診・可動域評価:どの動きで痛むか、押して痛い場所、肩甲骨の動き方を確認。

– レントゲン:骨の形、石灰沈着、関節の変形の有無をチェック。

– 超音波(エコー):腱板の状態、滑液包の炎症、注射位置の確認に有用。

– MRI:腱板断裂や関節唇損傷など、より詳しい評価が必要なときに。

鑑別が大切

上腕二頭筋長頭腱炎、石灰沈着性腱板炎、腱板断裂、頚椎(首)由来の痛みでも似た症状が出ます。適切な検査で見分け、治療方針を決めます。

四十肩・五十肩の治療

四十肩・五十肩は経過で対処が変わるのが特徴。大きく「炎症期→拘縮期→回復期」に分けて考えます。

炎症期(痛みが強い時期)

- 安静・固定:三角巾やアームスリングを短期間だけ用いて“痛みを鎮めることを最優先”。

- 薬物療法:消炎鎮痛薬の内服・貼付、胃腸に配慮した処方を選択。

- 注射:局所麻酔薬+ステロイド注射で炎症と痛みを集中的に抑えることがあります。

- 物理療法:冷罨法(ひやす)や微弱電流など、痛みを和らげる目的で実施。

※この時期は無理に動かすと悪化しやすいので、運動は“やさしく・短時間”が原則。

拘縮期(こわばりが主体の時期)

- 温熱療法:ホットパック・温シャワー・入浴で血流を上げ、運動の前に温める。

- ストレッチ中心の運動:痛みを我慢せず、心地よい張りで止める“関節包ストレッチ”。

- 関節モビライゼーション:理学療法士が肩甲骨や肩関節の動きを整える徒手療法。

- 日常生活の工夫:重い荷物は分ける・高所の作業は避ける・寝る向きを調整する。

回復期(動きが戻ってくる時期)

- 筋力トレーニング:腱板(棘上筋・棘下筋など)や肩甲帯の安定化エクササイズを少量多回数で。

- 姿勢改善:猫背是正、胸椎(背中)の柔軟性を高める体操を継続。

- 再発予防プログラム:デスクワークの休憩ルールや家庭での自主トレを習慣化。

治療の全期間を通じて、「痛みを評価しながら、できる範囲で動かし続ける」ことが重要です。放置して“完全に固まる”前に、理学療法士などの体の専門家と一緒に計画を立てましょう。

自宅でできる治療・体操

※痛みが強い日は回数を減らす/中止。鋭い痛みが出たら無理をしないでください。

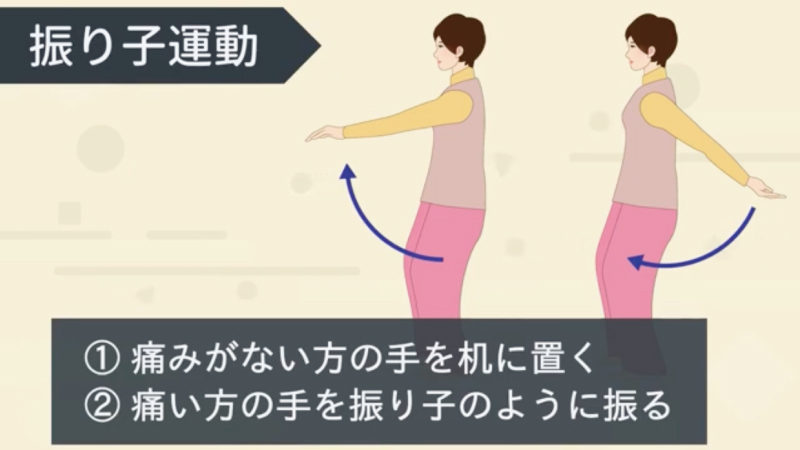

1. 振り子運動(1日2〜3回)

1) 痛くない側の手を机につき、上体を少し前傾。

2) 痛い側の腕を力を抜いてぶら下げ、前後・左右・円をゆっくり10〜20回。

※500mlペットボトル程度の重さを持つと揺れが安定して楽になることがあります。

2. テーブルスライド

1) 机の上にタオルを敷き、手のひらを乗せる。

2) 息を吐きながら前へ滑らせ、心地よい張りで5秒キープ×10回。

3. タオル後方挙上(背中に手を回す動き)

1) 両手でタオルの端を持つ。

2) 痛くない側でタオルを上へ引き、痛い側の手を背中で少しずつ上へ。10回。

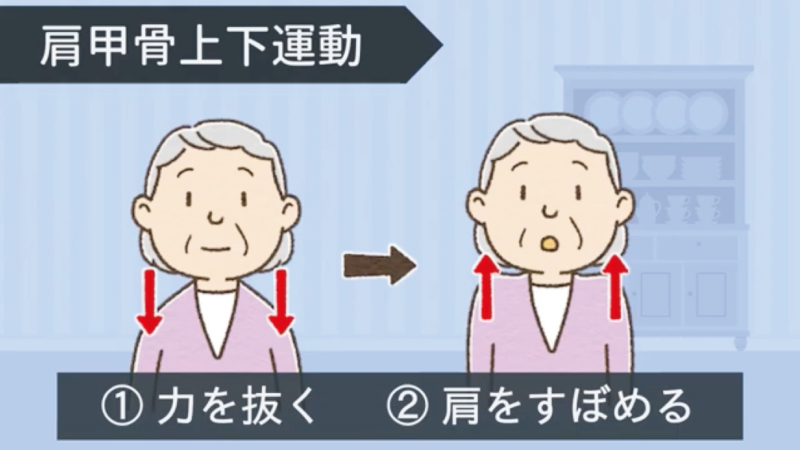

4. 肩甲骨リズム体操

肩をすぼめる→後ろへ回す→下ろす、をゆっくり10回。首や背中の張りも軽くなります。

5. 就寝時の工夫

横向きで痛い側が下になると夜間痛が悪化しやすいので、抱き枕や丸めたタオルで肘〜前腕を支え、肩の引っ張られ感を減らしましょう。冷えるとこわばるため、眠前に温シャワーや入浴で温めるのも有効です。

6. 冷え防止

原因の一つとして「冷え」が考えられています。身体を冷やさないような服装を心掛けてください。

7. 食生活

また食生活も見直しましょう。生ものや冷たいものを減らしてみてください。根菜類などは体を温めるのに効果があるといわれていますのでお勧めです。飲み物では、カフェインが体を冷やしてしまう作用があるようですので、温かい麦茶やほうじ茶、ココアなどいかがでしょうか。

医師のアドバイス・まとめ

加齢だからとあきらめないで、体を冷やさず、適度な休息とストレッチで快適に過ごしましょう。そして、「自分だけでは不安なとき」、「痛みがつらいとき」、「動かしづらくて生活に支障が出ているとき」は遠慮せずに受診してください。患者様にあった治療を検討させていただきます。

今日からできる再発予防のコツまとめ

- 30–60分に一度は肩甲骨を動かす(肩回し・胸を開くストレッチ)。

- 姿勢リセット:画面は目線の高さ、肘は体側で90度、腰背部をサポート。

- 冷え対策:エアコン直風を避け、首肩をスカーフやカーディガンで保温

- 入浴・温シャワーで血流を上げ、ストレッチは温めた直後に。

- 運動習慣:週2–3回、10〜15分の体操でもOK。続けることが何よりの薬。

- 生活習慣病の管理:血糖・体重・睡眠を整えると治りやすく再発もしにくい。

- 自己流で長引く時は受診:3〜4週間で改善が乏しい、夜間痛で眠れない、腕の力が急に入らない等は早めに整形外科へ。

監修医師

1. 小山翔平:整形外科専門医/おやま整形外科クリニック所沢院 理事長

2. 正田純平:整形外科専門医/千葉大学大学院 医学研究院 整形外科学

医療機関情報(ご相談はこちら)

おやま整形外科クリニック所沢院

〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-12-10

TEL:04-2995-3863

診療時間:9:00-12:30, 15:00-18:30(受付 8:45-12:00 / 14:45-18:00)

※理学療法士による専門的なリハビリを提供しています。肩の痛み・動かしづらさは放置せずご相談ください。